養老の滝は、古くから親孝行の伝説で知られていますが、伝説の場所がどこにあるのか知らない方も多いと思います。この記事では、伝説になった場所についてお伝えしています。

そして、最近ではバイクで来られる方も多いはずです。駐車場の情報を含め、詳しくお伝えしていきます。

葛飾北斎が養老の滝を題材に浮世絵を描いていることはご存じですか。江戸時代を代表する浮世絵師の作品について、少しだけ触れてみましょう。

また、養老の滝には水源を同じくする養老の裏滝と呼ばれる滝が存在しているのをご存知ですか。

この記事では、これらの事柄について解説していきます。

養老の滝の伝説の場所はどこ?

養老の滝は、養老山麓に広がる「養老公園」内にあり、木曽川水系に属する落差32m、幅4mの美しい滝です。

奈良時代に養老の滝の伝説が都にまで伝わり、元正天皇が直接この地を訪れ、自ら泉水を飲んで若返りの効果を実感したそうです。

江戸時代には、元正天皇が訪れた伝説の「多度山の美泉」の場所をめぐって、「養老の滝説」と「菊水泉説」で大論争が起こりました。

滝の近くに設置された解説板には、「もとは一つの流れであった滝です。」と記載されており、現在では両方とも伝説の場所として「名水百選」に仲間入りしています。

養老の滝は、岐阜県養老郡養老町に位置し、揖斐関ヶ原養老国定公園に属しています。「日本の滝百選」や「名水百選」に選ばれています。

養老の滝の伝説とは、老父を若返らせたという親孝行の美徳を称える「孝子伝説」のことで、貧しい若者が山奥で不思議な泉を発見し、その水を飲んだ父が若返ったという物語です。

天皇は、この出来事を「老いを養う」めでたい兆しと捉え、この地を「養老」と名付け、元号も「養老」に改めました。

さらに、高齢者への恩賜や、孝行息子・節婦の表彰、地方の人々への税の免除など、様々な恩恵を施したと言われています。

このように養老の滝の伝説は親孝行の精神を象徴する物語として、地域の人々に大切にされています。

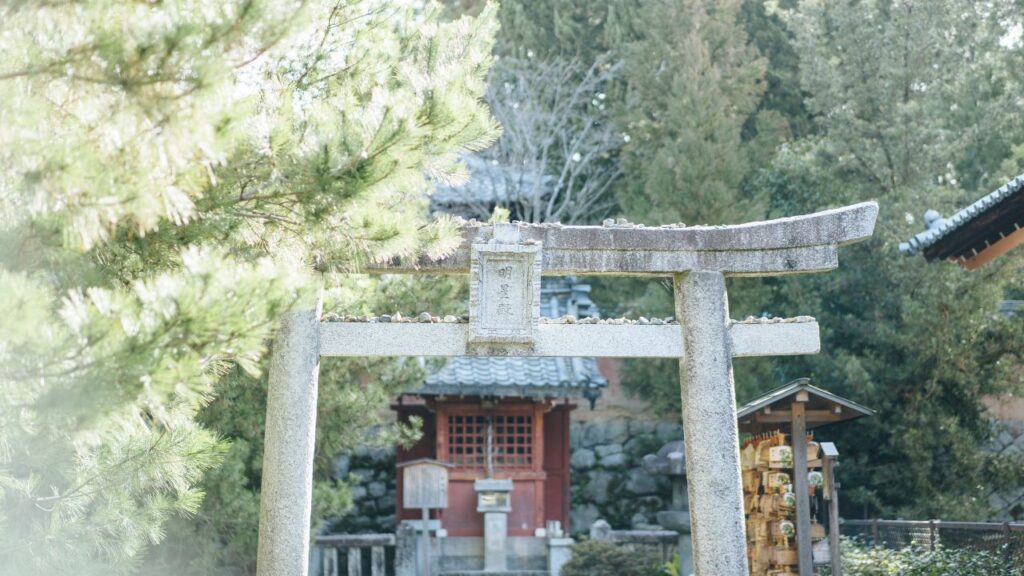

養老神社の歴史と背景

養老神社は、奈良時代以降に創建された歴史ある神社で、「孝子伝説」の主人公である源丞内にゆかりがあると言われています。

平安時代には「養老明神」として知られ、中世から近世にかけては菅原道真を合祀し「養老天神」と呼ばれるようになりました。

明治時代には、元正天皇・聖武天皇の祭場を移転・合祀し、現在の「養老神社」となりました。

養老神社の正確な創建年代は不明ですが、養老年間(717-724)以降と推定されています。

長い歴史の中で、養老神社は伝説とともに、地域の人々の信仰を集めてきました。

現在、養老明神、元正天皇、聖武天皇、菅原道真が主要な祭神として祀られ、境内には金刀比羅社、山之神社、御嶽社、稲荷社、御鍬社などの境内社が点在しています。

養老神社には、岐阜県指定重要文化財の「養老神社経塚出土品」や、養老町指定天然記念物のスギの木、菊水泉のベニマダラ藻、タラヨウなどの文化財が存在します。

菊水泉の伝説と魅力

菊水泉とは養老神社の境内に湧き出ている泉の事です。

717年に元正天皇が訪れたと伝えられる菊水泉は、伝説と深く結びついた由緒ある泉として知られています。

菊水泉は、養老の滝とともに「養老の滝・菊水泉」として、1985年に環境庁(現環境省)の名水百選に選ばれました。

菊水泉が名水百選に選定された理由は、歴史的価値、水質の特徴、文化的意義、地域との関わり、保全活動など、多岐にわたります。

菊水泉は、元正天皇が行幸された際に泉の水に菊の香りがすると評判になり「菊水」と呼ばれるようになったそうです。

実際には菊の香りはしないようです。

菊水泉の水は、石灰岩層を通過して湧き出すため、弱アルカリ性でカルシウムイオンと重炭酸イオンを豊富に含んでおり、独特の水質を有しています。

毎年春分の日に行われる「若水取り」は、菊水泉に関連する地域の文化的行事として根付いています。

養老町では、水質検査の実施や地区住民による定期清掃など、菊水泉を含む水資源を守るための取り組みが積極的に行われています。

このように養老の滝と菊水泉は、歴史、文化、自然環境が融合した名水百選の一つとして、地域の人々に大切に守られている存在です。

養老の滝のバイクの駐車場とアクセス

バイクは駐車場に停めることが出来ます。

養老の滝の駐車場は「養老公園」の内に点在しています。無料の駐車場もありますが、滝の近くは有料になるようです。

【養老公園】

所在地: 〒503-1267 岐阜県養老郡養老町高林1298-2

電話番号: 0584-32-0501

営業時間:9:00~17:00(最終入場16:30)

休園日:月曜 休園 (ただし月曜が祝日の場合、翌日)

定休日

火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)

- 養老公園は、荒天時に臨時閉園することがあります。

- 桜や紅葉のシーズン、お盆などには臨時開園することがあります。詳細は当ホームページでお知らせいたします。

【駐車場】

【養老の滝入口駐車場(無料)】のみ休園日も開放しています。(年末年始のみ閉鎖)

養老の滝ご利用の際はこちらへ(駐車場〜滝 片道30~40分)

【養老の滝駐車場(有料)】(駐車場〜滝 片道約5分)

【公園管理駐車場(無料)】 ※営業時間 9:00~17:00

【民営駐車場】駐車料金の設定が異なりますので、直接ご確認ください。養老ICから約10分

【車でのアクセス】

- 養老ICから約10分

- 大垣ICから約20分

- 関ヶ原ICから約25分

【電車でのアクセス】

養老山地の麓を走る養老鉄道に乗車し、『養老駅』で下車してください。

養老駅からは徒歩約10分ほどです。

葛飾北斎の描いた養老の滝

※イラストは、イメージです。

葛飾北斎(1760-1849)は、江戸時代を代表する浮世絵師であり、多くの風景画や美人画を手掛けました。

葛飾北斎は70代以降も「諸国滝廻り」のようなシリーズで水の表現を深化させました。

養老の滝は「美濃ノ国養老の滝」として描いています。

葛飾北斎は、生涯を通じて「水」というテーマに対する深い探究心を持ち、その表現を追求し続けたそうです。

藍摺(あいずり)という技法を用いて、青色の濃淡で作品を仕上げ、水の流れや滝の勢いを巧みに表現しています。

「諸国滝廻り」は全8図から成る揃物で、日本各地の名瀑をテーマにしています。

「美濃ノ国養老の滝」では、滝を画面の中央に大きく配置し、滝の迫力と勢いを強調しています。

豪快に流れ落ちる滝や滝壺から広がる水飛沫、うねるように流れゆく川の流れ、立ちのぼる靄など、さまざまな水の表情が描かれています。

養老の裏滝の概要

三重県いなべ市川原の「東林寺(とうりんじ)」には、境内の東に養老断層の跡を流れ落ちる落差が20m程の繊細で美しい白滝があります。

水源が養老の滝と同じものであり、養老山地をはさみ養老の滝の裏側にあるので「養老の裏滝」とも呼ばれています。

境内から歩いて1分ほどで滝につくので、参拝ついでに立ち寄ることができ、間近に滝があるので、夏にはとても涼しいスポットになります。

奈良時代の高僧・行基が開祖だと伝えられる東林寺は、約1200年前に開山したと言われています。

その歴史ある建物や境内の厳かな雰囲気とは異なり、滝の流れの後ろには養老断層の跡がくっきりと見え、滝の繊細さとは対照的な自然の荒々しさが現れています。

滝の上流はカジカや山椒魚も棲息している清流となっています。

【交通アクセス】

三岐鉄道北勢線阿下喜駅 からバス 約20分/ 東海環状自動車道大安IC から約20分

まとめ

養老の滝は、老父を若返らせたという「孝子伝説」で知られるほか、江戸時代には葛飾北斎が浮世絵に描き残すなど昔から人々に愛されてきました。

高さ約30m、幅約4mの滝が岩角を打って流れ落ちる姿は雄大な美しさがあります。

養老の滝がある養老公園では、お花見の季節には、飛騨・美濃さくら33選にも選ばれている、ソメイヨシノ、ヒガンザクラ、ヤエザクラ、山桜、しだれ桜などが楽しめます。

毎年7月1日に行われる「養老の滝開き」も夏の風物詩として親しまれています。

秋には、楓や紅葉、銀杏などが色づいて紅葉狩りが楽しめます。

養老の滝を中心に、周辺には「養老神社」や「菊水泉」をはじめ「孝子伝説」ゆかりの名所が点在しているため、滝とあわせて巡るのもおすすめです。

コメント